績效不好就能被解雇嗎?談不能勝任工作的法律規定

目錄

一、解雇之法定事由與實務之內涵

依據勞動基準法第11條第5款之規定:「非有左列情事之一者,雇主不得預告勞工終止勞動契約:五、勞工對於所擔任之工作確不能勝任時。」雇主對於「不能勝任工作」之員工雖得終止雙方間之勞動契約並應給付資遣費,惟如何認定勞工確實已經達到對於所擔任之工作不能勝任之程度,以及有無其他須符合之條件方可解僱,以下分為兩點說明之。

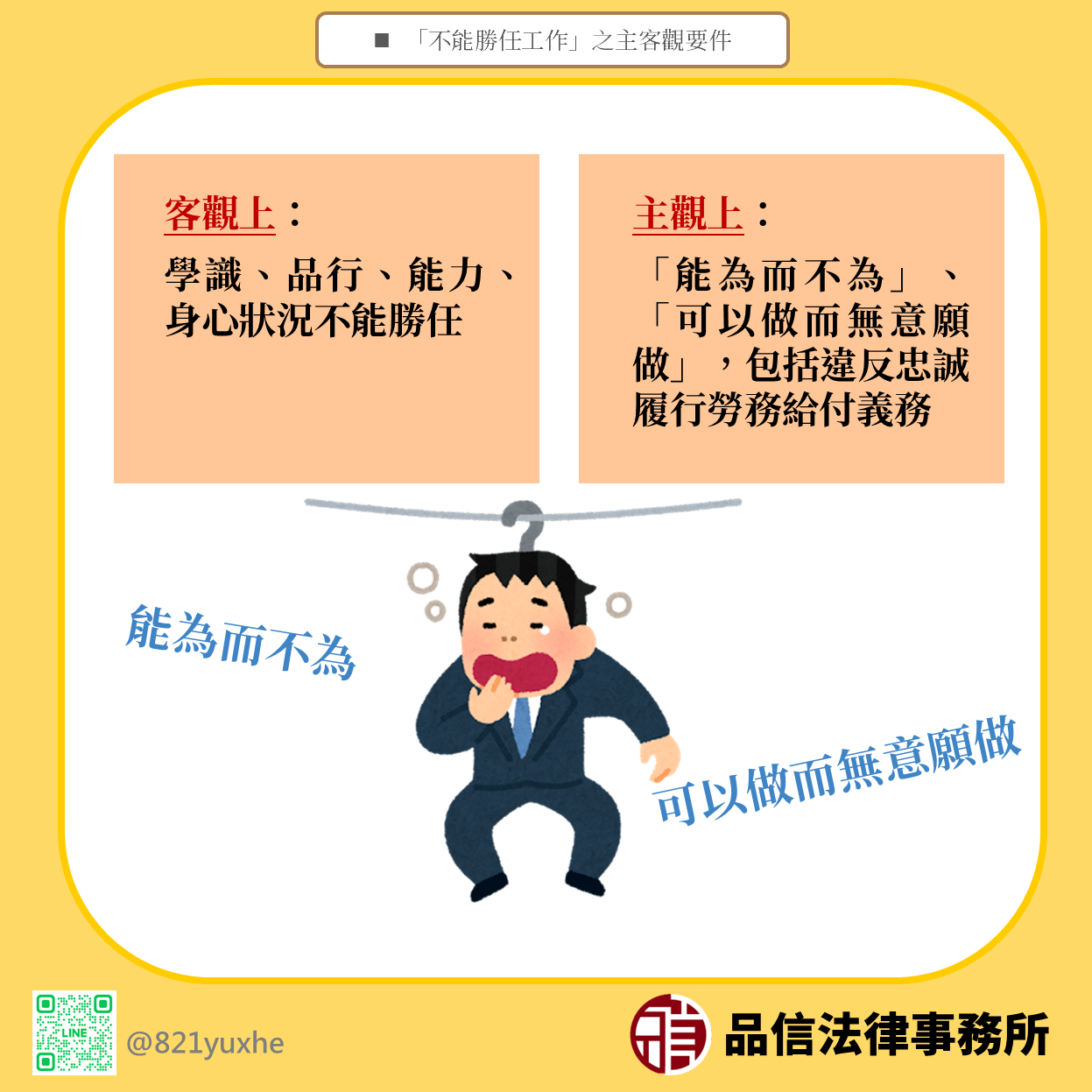

(一)「不能勝任工作」之主客觀要件

法院實務上認為勞動基準法第十一條第五款所謂「不能勝任工作」,不僅指勞工在客觀上之學識、品行、能力、身心狀況,不能勝任工作者而言,即勞工主觀上「能為而不為」、「可以做而無意願做」,違反勞工應忠誠履行勞務給付之義務者均屬之。此由勞動基準法之立法本旨在於「保障勞工權益,加強勞雇關係,促進社會與經濟發展」觀之,為當然之解釋。(最高法院86年度台上字第82號民事判決意旨);換言之, 認定勞工為「確不能勝任工作」,非但指能力上不能完成工作,即怠忽所擔任之工作,致不能完成,或違反勞工應忠誠履行勞務給付之義務亦屬之。 (最高法院86年度台上字第688號民事判決意旨),足見對於不能勝任工作之認定分為客觀上之學識、品行、能力、身心狀況不能勝任,以及主觀上「能為而不為」、「可以做而無意願做」,包括違反忠誠履行勞務給付義務在內。 而在具體的程度上, 例如:原告客觀上並無困難,卻連續3次拒絕接受被告公司為其安排的認證考試(臺灣臺北地方法院109年度勞訴字第191號民事判決);上訴人既於105年12月5日前即曠職達26日,係主觀上「能為而不為」,「可以做而無意願做」,違反忠誠履行勞務給付義務,而有不能勝任工作之情(臺灣高等法院108年度重勞上字第50號民事判決);經被上訴人予以記小過處分,上訴人仍未改正(臺灣高等法院107年度勞上字第38號民事判決),均屬之。

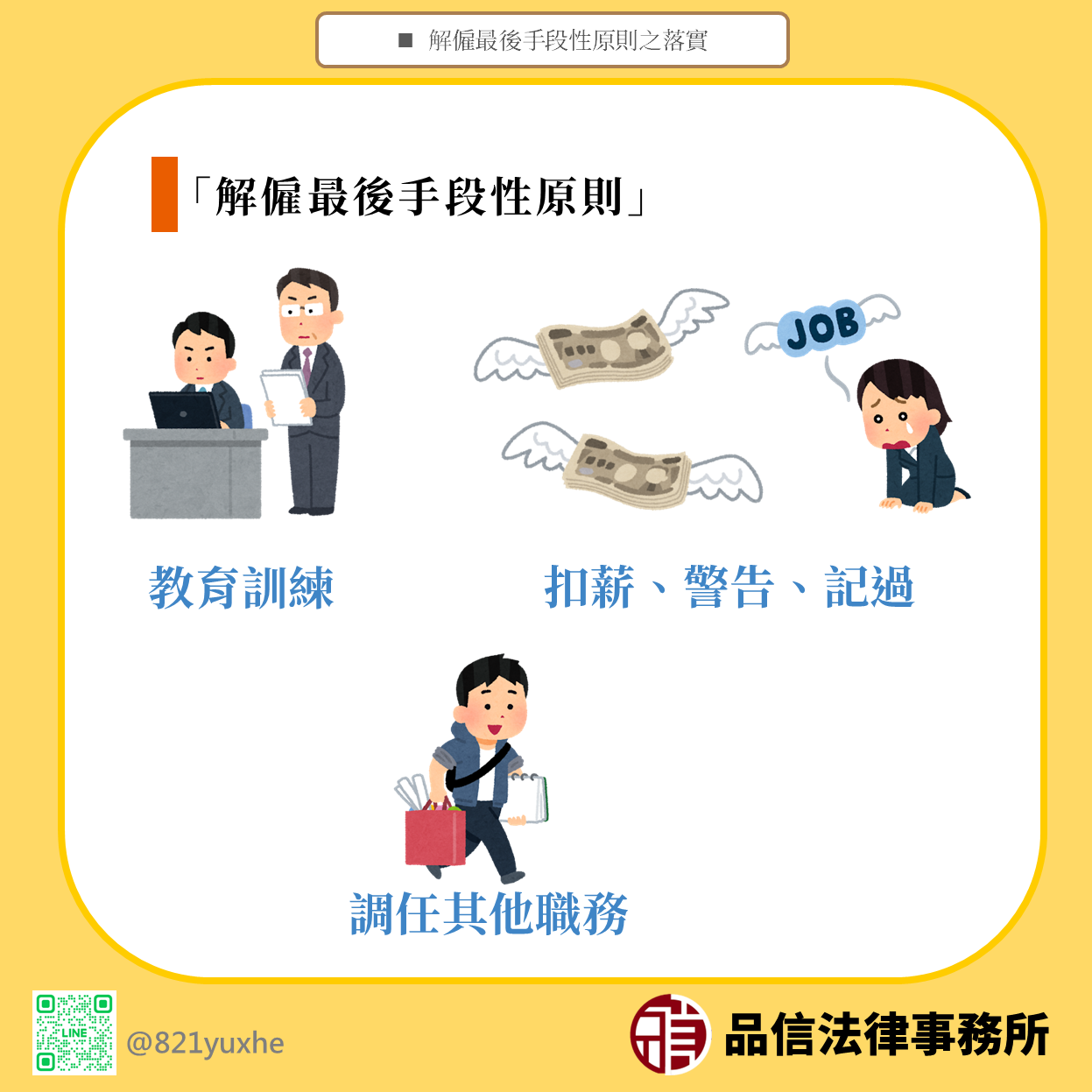

(二)解僱最後手段性原則之落實

所謂的「解僱最後手段性原則」是指雇主對於工作表現或態度不佳之員工應先採用教育或其他勞基法所允許之懲處手段,若仍無法改善時,方可以解僱該員工,若法院認為雇主所使用之手段並非漸進方式,或並未給予勞工改善時間,且手段尚未符合比例原則而有違反解僱最後手段性原則時, 自不發生解僱之效力,例如:進行績效輔導及教育訓練課程(臺灣臺北地方法院108年度重勞訴字第41號民事判決);先透過扣薪、警告、記過等懲處方式, 督促改善(臺灣新竹地方法院107年度重勞訴字14號民事判決);給予原告實質協助, 改善其工作缺失,或以申誡、記過、扣薪、調職等較輕微之處分為之(臺灣新北地方法院105年度勞訴字第127號民事判決);調任其他職務, 以保障工作權(臺灣臺北地方法院106年重勞訴字第26號民事判決);依公司績效考核管理辦法實施績效輔導計畫,或依該辦法與內部轉調辦法規定,給予轉調職務之機會(臺灣新北地方法院104年勞訴字第4號民事判決);給予相當之改善期間(臺灣高等法院105年重勞上字第40號民事判決)。

二、小結

綜上所述,雇主對於表現不佳的員工想要進行解僱來減少人事負擔,仍須遵守不能勝任工作的主客觀要件及解僱後手段性的要求, 否則一旦發生勞資爭議,將難以通過法院的檢視,因此建議資方應建立一套完整的考評、獎懲制度及工作規則,並加以落實,方可保障勞工之工作權及雇主之人事任免權。