肇事逃逸的成立與刑責|溜之是大吉還是大凶?

目錄

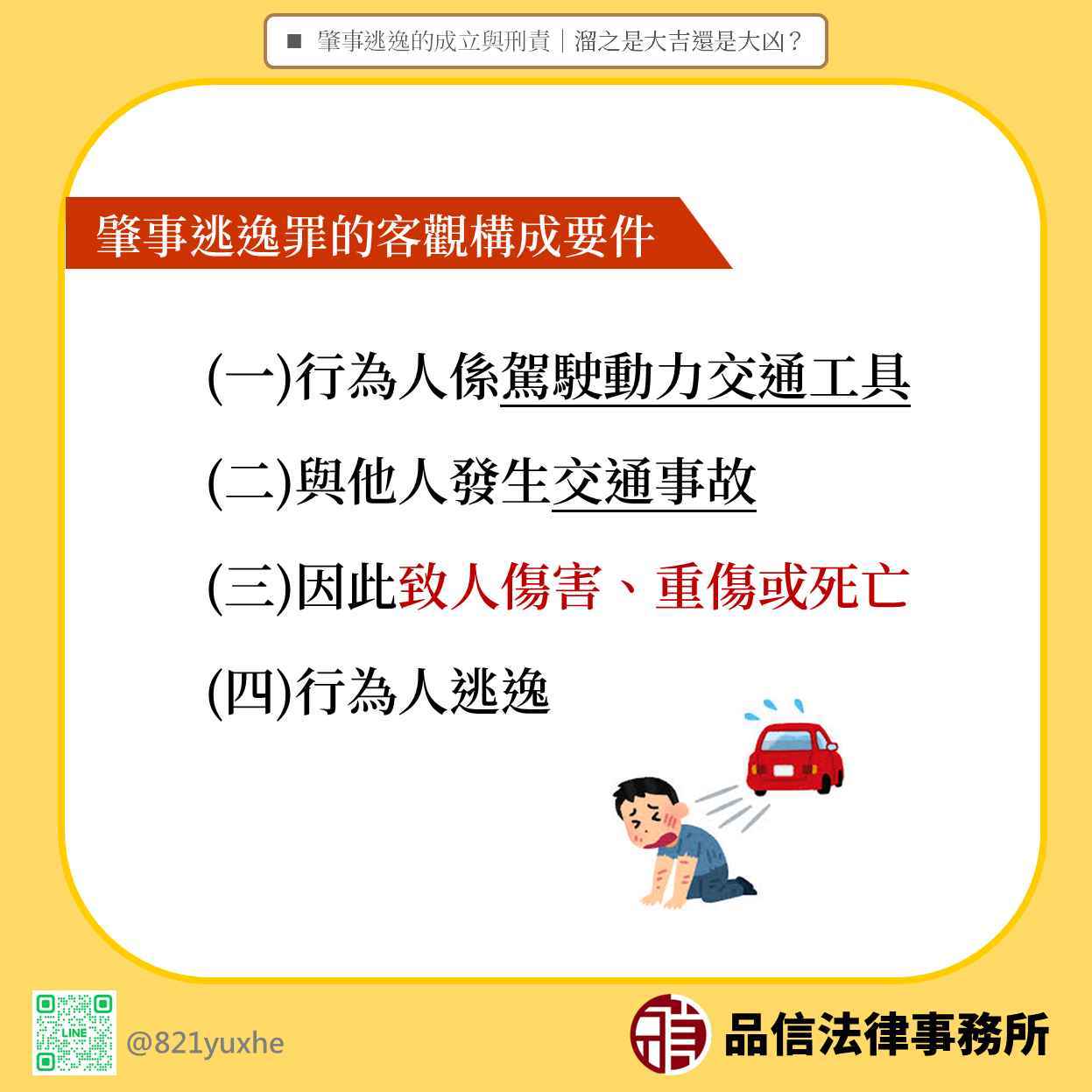

成立肇事逃逸罪上,應具備以下四個要件:(一)行為人係駕駛動力交通工具、(二)與他人發生交通事故、(三)因此致人傷害、重傷或死亡、(四)行為人逃逸。

一、前言

曾有新聞報導於111年9月間,一對母女共乘機車,在行進間突然左轉,造成後方騎士剎車不及追撞,母女皆受有擦挫傷,騎士自認沒有責任,故即離開現場。檢方依肇事逃逸罪起訴騎士,但車鑑會和法院都認定騎士無肇責,加上依據大法官釋字第777號解釋,騎士肇事逃逸案成為法律修改空窗期因此獲判無罪的特殊案例。然而,修法前後的法規究竟有甚麼改變?現在構成「肇事逃逸罪」的法律要件是甚麼?以下說明之。

二、刑法第185條之4修正前後之規定

刑法第185條之4即俗稱「肇事逃逸罪」,於110年5月28日修正前之規定為:「駕駛動力交通工具肇事,致人死傷而逃逸者,處一年以上七年以下有期徒刑。」,然於修法後則改為:「駕駛動力交通工具發生交通事故,致人傷害而逃逸者,處六月以上五年以下有期徒刑;致人死或重傷而逃逸者,處一年以上七年以下有期徒刑(第1項)。」、「犯前項之罪,駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者,減輕或免除其刑(第2項)。」因此,修法後除了增訂第2項無肇責者減輕罪責之規定外,另外也將「肇事」改為「發生交通事故」,以及區分「致人受傷」或「致人死亡或重傷」者之差別性刑度。

三、司法院大法官釋字第777號解釋意旨(解釋文)

中華民國88年4月21日增訂公布之刑法第185條之4規定:「駕駛動力交通工具肇事,致人死傷而逃逸者,處6月以上5年以下有期徒刑。」(102年6月11日修正公布同條規定,提高刑度為1年以上7年以下有期徒刑,構成要件均相同)其中有關「肇事」部分,可能語意所及之範圍,包括「因駕駛人之故意或過失」或「非因駕駛人之故意或過失」(因不可抗力、被害人或第三人之故意或過失)所致之事故,除因駕駛人之故意或過失所致之事故為該條所涵蓋,而無不明確外,其餘非因駕駛人之故意或過失所致事故之情形是否構成「肇事」,尚非一般受規範者所得理解或預見,於此範圍內,其文義有違法律明確性原則,此違反部分,應自本解釋公布之日起失其效力。

88年上開規定有關刑度部分,與憲法罪刑相當原則尚無不符,未違反比例原則。102年修正公布之上開規定,一律以1年以上7年以下有期徒刑為其法定刑,致對犯罪情節輕微者無從為易科罰金之宣告,對此等情節輕微個案構成顯然過苛之處罰,於此範圍內,不符憲法罪刑相當原則,與憲法第23條比例原則有違。此違反部分,應自本解釋公布之日起,至遲於屆滿2年時,失其效力。

四、肇事逃逸罪的客觀構成要件

承上,依刑法第185條之4法文敘述,吾人可知在成立肇事逃逸罪上,應具備以下四個要件:(一)行為人係駕駛動力交通工具、(二)與他人發生交通事故、(三)因此致人傷害、重傷或死亡、(四)行為人逃逸。

關於(一)要件,司法實務上認為只要是在駕駛動力交通工具過程內所發生者,參與整個事故過程之當事人皆應協助防止死傷之擴大(最高法院99年度台上字第1412號判決意旨),因此曾發生計程車司機載送乘客至定點後,因後座乘客未注意開車門而造成機車騎士閃避不及撞及後受傷,計程車司機卻未留在現場而成立肇事逃逸罪的前例(臺灣高等法院103年度交上訴字第198號判決),反觀該乘客因未符合駕駛動力交通工具之要件,縱使離開現場亦不成立本罪。另外,實務見解亦認為汽車駕駛人在臨時停車及停車時,因開啟、關閉車門之過程中所發生之交通事故,亦屬「駕駛動力交通工具肇事」,其若有致人受傷而逃逸者,認仍應依刑法第185條之4之規定處刑(最高法院95年度台上字第4862號、97年度台上字第5380號判決要旨)。

關於(二)之「肇事」要件在司法實務上之認定,本次修法理由謂:「為使傷者於行為人駕駛動力交通工具發生交通事故之初能獲即時救護,該行為人應停留在現場,向傷者或警察等有關機關表明身分,並視現場情形通知警察機關處理、協助傷者就醫、對事故現場為必要之處置等,故縱使行為人駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷係無過失,其逃逸者,亦應為本條處罰範圍,以維護公共交通安全、釐清交通事故責任,爰依上開解釋意旨,將本條『肇事』規定修正為『發生交通事故』,以臻明確。」,因此將本罪的客觀情境改為較為中性的「發生交通事故」,以期文義明確。

最後,關於(四)要件「逃逸」的認定,最高法院110年度台上字第2047號判決認為:「刑法第185條之4肇事逃逸罪係屬抽象危險犯,其立法目的在維護交通安全,加強救護,減少被害人死傷,以促使駕駛人於肇事後,能對被害人即時救護,而處罰其擅自『逃逸』之行為。而駕駛人於肇事後,未等待警方到場處理,或未獲得對方同意,或不留下日後可供聯繫之資料,即逕自離開現場,均屬逃逸行為。」

五、再論本罪之主觀範圍(故意)

在行為人符合上述(一)至(四)的客觀要件時,在主觀上是否必須對於(一)至(四)所認識方能成罪,在(一)駕駛動力交通工具上固無爭議,而司法實務上認為(二)與(三)之要件上,因肇事逃逸罪本質上係屬故意犯,行為人非但對於「肇事」之客觀事實需有所認識,對於「致人死傷」之客觀事實,亦需有所認識,於此等認識之下,猶未確認負傷者是否需要救護、有無致生往來之危險,以履踐立法誡命所課予之救護義務或採取防止危險措施義務,竟決意逃逸,始得據以處罰(臺灣高等法院104年度交上訴字第18號、最高法院110年度台上字第3151號判決要旨),但此所謂「認識」,並不以行為人明知致人死傷之事實之確定(直接)故意為必要,祇須行為人預見因肇事而有發生致人死傷之結果,仍執意逃逸,亦即有不確定(間接)故意,即足當之(最高法院110年度台上字第3554號、110年度台上字第2775號判決要旨)。另,倘行為人認為業與被害人達成和解,因而離開,其主觀上應無逃逸之犯意,自難以肇事逃逸罪相繩(最高法院109年度台上字第1665號判決要旨)。

六、小結

綜上,依現行刑法第185條之4規定,機械動力車輛(包含汽車、機車等)之駕駛人只要在操作車輛的過程中(包含開關車門、停車,甚至是乘客之行為),有發生交通事故者(無論有無肇事責任),均應停留在現場通知警察機關到場並表明身分,以及協助傷者就醫等必要處置,而在主觀犯意(故意)上,駕駛人雖應對「致人死傷」之事實有所認識(臺灣高等法院暨所屬法院106年法律座談會刑事類提案第9號),惟若在可預見或認識發生事故且有人死傷之情形下,依然逕自離開現場,除非是已與被害人達成和解,否則仍不免成立肇事逃逸罪,但若經事後調查駕駛人對於交通事故無肇責者,則可依新法第2項主張減輕或免除其刑。