夾娃娃機是遊戲機還是販賣機?法律定位解析

目錄

◎沒有保夾的是電子遊戲機,有保夾的是自助選物販賣機

◎坊間的夾娃娃機是一種混合附條件買賣與租賃關係的契約

一、前言

是否也有人和筆者一樣,看到路上隨處可見的夾娃娃機台以及裡面擺放琳琅滿目的模型玩偶,總是會忍不住想要換幾枚硬幣來試試自己的手氣呢?但你是否知道當自己投下硬幣的那一刻,與機台台主間究竟締結了怎麼樣的法律關係呢?而若辛苦夾到的戰利品竟然有破損時,能否要求台主退換貨呢?以下就讓本文來分析說明吧。

二、夾娃娃機台的規範與模式

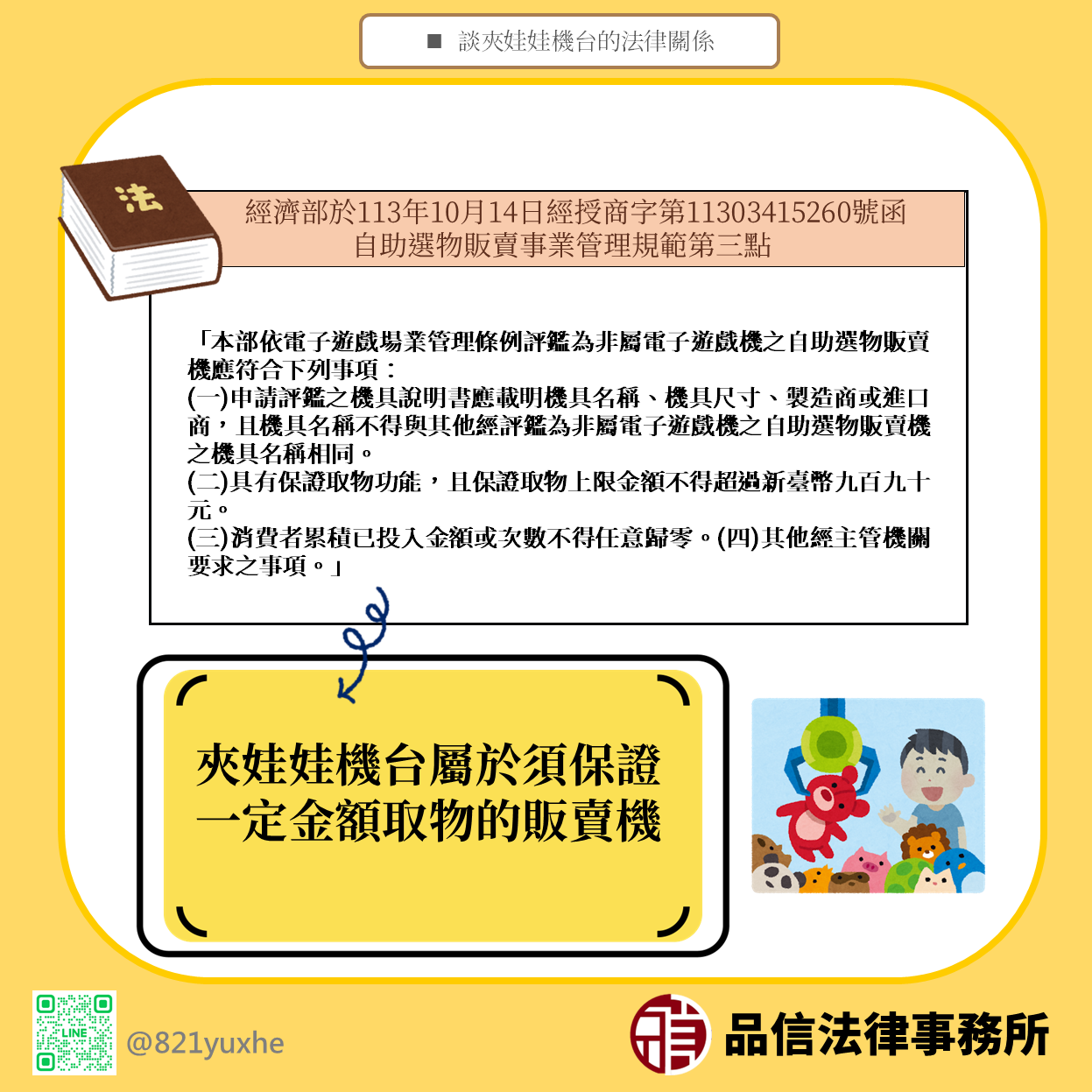

依照經濟部於113年10月14日經授商字第11303415260號函訂定之自助選物販賣事業管理規範第二點(一):「自助選物販賣機:指提供消費者利用電氣及機械手臂或其他相當方式,依保證取物及對價原則取得商品,並經本部依電子遊戲場業管理條例評鑑為非屬電子遊戲機之遊樂機具。」及第三點:「本部依電子遊戲場業管理條例評鑑為非屬電子遊戲機之自助選物販賣機應符合下列事項:(一)申請評鑑之機具說明書應載明機具名稱、機具尺寸、製造商或進口商,且機具名稱不得與其他經評鑑為非屬電子遊戲機之自助選物販賣機之機具名稱相同。(二)具有保證取物功能,且保證取物上限金額不得超過新臺幣九百九十元。(三)消費者累積已投入金額或次數不得任意歸零。(四)其他經主管機關要求之事項。」由此可知,坊間常見的夾娃娃機台其實是屬於須保證一定金額取物的販賣機。

三、夾娃娃機台(自助選物販賣機)的法律性質

瞭解了夾娃娃機台實際上係販賣機後,機台台主與投幣消費者之間也具備了潛在的買賣關係,然而並非是每一次的投幣都是成功締結買賣契約,必須達到該機台所設定的保夾金額,才能確保能取得機台內之商品,但消費者也能透過自身的技術與運氣,在達到保夾金額以前即夾取到商品,因此吾人可認為消費者的投幣行為,性質上屬於買賣的要約,而台主則應於達到保夾金額或商品掉出洞口時視為承諾,亦即雙方間有一附停止條件的買賣契約。

另外,當消費者未達保夾金額前即放棄繼續投幣,該如何評價其之前的投幣行為呢?若只單純評價為台主拒絕出售機台內商品,則反而使消費者所投入之金錢成為台主無法律上原因而受有利益,應返還該不當得利之情形,從而應認為消費者之投幣行為兼有租用機台操作機械手臂夾物之租賃關係存在,在消費者投幣後,台主即應確保機台(包含機械手臂)的正常運作。

四、瑕疵擔保責任與消費者保護法

承上,夾娃娃機台既然具有提供機台內商品及操作機械手臂之給付義務,而屬於買賣與租賃之混合契約,則機台台主即應負擔出賣人及出租人之責任,依民法第354條第1項規定:「物之出賣人對於買受人,應擔保其物依第三百七十三條之規定危險移轉於買受人時無滅失或減少其價值之瑕疵,亦無滅失或減少其通常效用或契約預定效用之瑕疵。但減少之程度,無關重要者,不得視為瑕疵。」,又同法第423條規定:「出租人應以合於所約定使用收益之租賃物,交付承租人,並應於租賃關係存續中,保持其合於約定使用、收益之狀態。」因此當機台故障或夾取之商品有破損污漬時,消費者得分別依民法第437條第1項請求修繕機台,及依同法第359條、第364條請求解約、減價或另行交付無瑕疵之物,另外亦得依消費者保護法之規定進行申訴與調解,以及請求損害賠償。

五、小結

在台灣街頭巷尾皆可見的夾娃娃機台,其數量更是驚人地多,光是四都中機台業者的年營業額就高達10億元之數,顯見台灣人對於夾娃娃的喜好與投入,因此,更該知道這類的自助選物販賣機,在投幣後兼有買賣與租賃之性質,消費者在遭遇機台故障、商品破損或是違反保夾設定之情形時,應如何維護自身之權益,才能玩得開心,拿得放心。